※この記事は私自身の体験・観察をもとに記載しています。

猫の怪我や治療に関する情報は、獣医師の指導に代わるものではありません。

猫の体調が気になる場合は、必ず専門の獣医師に相談してください。

愛猫(動物全般)への包帯は

なかなかに難易度が高いですよね。

世話係も包帯巻きについては

現在も日々、試行錯誤・勉強の数々です。

そんな中で、安定してきた包帯の巻き方を

まとめてみました。

※こんな人向け

・猫の包帯がすぐ外れる

・後ろ足首が難しい

・病院で教わったけどうまくいかない

少しでも役立つところがあれば嬉しいです☺️

我が家流・包帯の巻き方(写真付き)/追記

以下、我が家の包帯の巻き方の手順を

写真で撮ってまとめてみたので

ぜひ、ご覧ください😊

柄物の伸縮包帯の紹介もしています💡

では本題💡包帯の巻き方 -我が家流-

この記事ではざっくりではありますが、

巻き方を紹介しています。

写真付きを参考にしていただける場合は上記の記事へ😊

ガーゼをあてる

写真では刺激的な部分が出てしまうので、

絵を描いてみました。

我が家の愛猫まお君には、

傷にくっつきにくいガーゼ。

メロリンガーゼを使用しています。

フィルム側を傷に当てることで、

傷にくっつきにくくなります。

メロリンガーゼ

フィルムには点々と小さな穴があり、

そこから膿を吸い取ることで

ちゃんとガーゼに膿を吸収してくれます。

※このガーゼでも、ちょっとは傷にくっつく事もあるので、

その場合はガーゼに水を含ませると剥がしやすくなります。

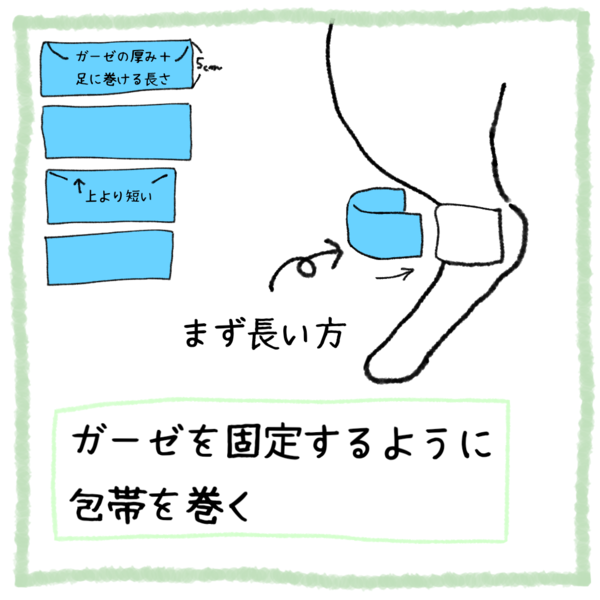

包帯を巻く・後足首編(我が家流)

傷にガーゼを当てたら、

包帯を下記の、各パーツに切り分けます。

上図1:

太ももは太いので、

長めに切った方の包帯を使用。

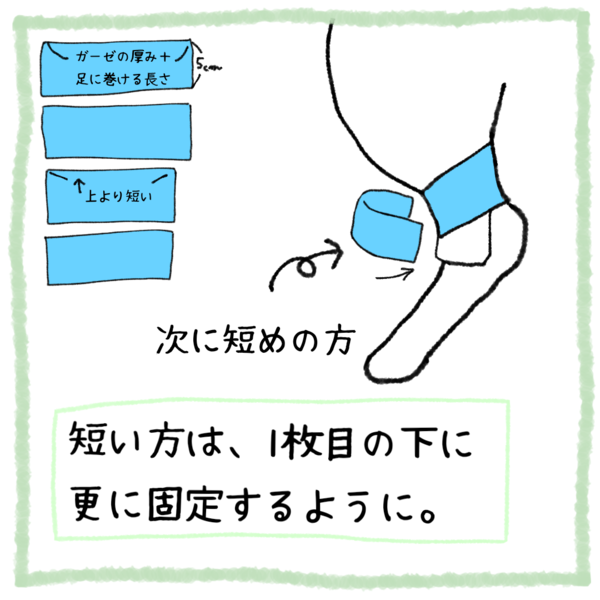

上図2:

下の方は短く切ったパーツを使用。

図1・2の、2つの包帯でガーゼを固定します。

残りの長短パーツを

ガーゼが収まるように順番にとりつけます。

ガーゼが大きくてはみ出る場合

我が家の猫も、最初は上記の4パーツだけでも収まっていたのですが

傷がやや大きめな為、ガーゼがどうしてもはみ出るように。

そのため踵部分にまでガーゼが出て来ます。

なので、伸縮包帯で踵パーツも作り、

包帯の中に、ガーゼをすべて収納するように巻くようになりました。

長短パーツでガーゼ固定したあと、

上記の写真のピンク色の部分ように、踵パーツをつける。

残りの長短パーツで

シワができないように綺麗に巻き仕上げます。

包帯をキツく巻きすぎると、

傷口を圧迫してしまったり、

血流が悪くなって、パンパンに腫れる事があります😢(うっ血)

様子を見て、気を付けてあげてくださいね。

うっ血とは:

患部の腫れ、皮膚の変色(赤紫色、紫色など)、

痛み、熱感、痺れなどがあるようです。

包帯を巻くコツ

我が家愛用の大必須アイテム、

伸縮包帯。

伸縮包帯はくっついてくれるので、

切って使用してもいいんだな💡

伸縮包帯の使い方

包帯は、切らずにクルクルと

1本で使うものだというイメージがあります。

獣医さんも包帯は切らずに1本の状態で

クルクルと巻いてくれるんですよね。笑

でも一本のままだと…

・包帯を1本のまま、クルクル巻くのはかなり難しい。

・やるたびにシワシワ・クチャクチャになる。

・そして、よく外されてしまう。

そこで、世話係は各パーツに切り分けて

使うようになりました。

猫は包帯の外し方を習得していきますが、

人間もまた、外されない巻き方を習得していきましょう🔥

包帯を綺麗に巻く

包帯を外されない為には、

綺麗にシワがないよう巻く。

なんだかんだでそれが重要だと世話係は考えています。

巻いた包帯にシワがあると…

シワがあると、噛んでひっぱったりできるので

ボロボロにされる確率が高いです。(我が家の猫談)

ガーゼを包帯内に収納する意味

ガーゼが包帯から少しでもはみ出している場合は

そこからガーゼを引っ張り出されたりするので

ご注意ください。(我が家の猫談)

猫の包帯が外れる主な原因

怪我や術後のケアで包帯を使用する場合、

猫は非常に高い確率で包帯を外そうとします。

外れる原因は主に、

猫の行動・巻き方・素材にあります。

猫の包帯が外れるのは、単に「取れた」のではなく、

「猫が外した・または動きでずれた」と考えるのが一般的です。

以下、猫の行動が主原因となった例を書きました。

強引な自力除去(破壊)

猫は包帯を異物とみなし、

噛み切ったり、鋭い爪で引っかいたりして

積極的に外そうとします。

特に動けない部分や、

違和感のある部分には執拗に攻撃します。

対処法例

エリザベスカラーや術後服を併用し、

口や爪が包帯に届かないようにする。

服はストレスになるので…

小さい時から服と触れ合わせているとマシかもしれませんね…。

グルーミング(舐める行為)

包帯を舐めることで包帯が唾液で濡れ、

粘着力や摩擦が弱まり、ずれやすくなります。

また、濡れた部分から包帯がふやけて切れることもあります。

対処法例

防水性のあるテープで端を補強する。

エリザベスカラーで舐めるのを防止する。

我が家のエリザベスカラーは、可愛い系でなく

病院で購入したようなエリザベスカラーを使用してます。

長く使用することになる場合は

こういうのが一番保護できるんですよね🧐

過度な伸縮

包帯を巻いた手足や関節を

激しく曲げ伸ばししたり、

走ったり、ジャンプしたりすることで、

その動きに包帯が耐えきれず

ずり落ちたり、巻きが緩んだりします。

対処法例

運動を制限し、安静を保つ。

関節部分は伸縮性の低いテープで補強する。

※注意※エリザベスカラーがあっても処置部に届くことがある

猫は体が軟体。

エリザベスカラーがあっても包帯に届く部分もあります。

自分への戒めの為にも言い続けていますが

猫は、不快な物を

何が何でも、取り除こうと頑張ります。

(我が家の猫談)

そんな猫への包帯は、

なかなかに難易度が高いですよね。

上記でも、猫の包帯の固定方法【後足編】(我が家流)を紹介しているので

応用できる部分があれば嬉しい限りです😊

包帯を巻く部位によって方法は変わる

我が家の場合は後ろ足の関節

まお君の場合は、関節の部分の怪我。

我が家の包帯の巻き方は、

傷に対して包帯面積が大きくなりがちですが、

関節の上下に巻く事でなんとか

ガーゼが固定出来るのかなと思います。

個人的には、巻きやすい部位な気がしています。

フラットな部分への包帯は?

フラットな部分への包帯巻きだと、

関節部分と違って、やり方が変わってくるでしょう。

術後服の使用とエリザベスカラーの併用に

なったりするのでしょうね。

術後服も個体に合ったサイズ、

包帯を外されにくそうなものを選びたいですね😊

猫に服なんて可哀想だと思ってしまいがちですが、

いつか着させざるを得ない時も、くるかもしれません。

ちなみに我が家のまお君は、

服が大嫌いで、脱ぎます😨

下記、ちなみに新入り猫の服お試し状況です😊

我が家流・包帯巻きの総括

・妥協せず、自分の中で最大限に綺麗に巻くことを心掛ける。

・伸縮包帯は、切って使うとそこそこ巻きやすい

・包帯の締め付けすぎには注意が必要。

そんな我が家の猫の包帯

先日、久しぶりに一番外側の包帯が噛み千切られ、

ボロボロにされていました。

そのたびに世話係の脳内で

反省会、試行錯誤が始まります。

こんな感じで包帯がずらされる状況も

ちょっと反省会として載せています。

不幸中の幸い

包帯はボロボロにされていましたが、

ガーゼを引き抜く事はできなかった模様。

引き抜く際の、傷へのズリズリ刺激は

無さそうだったのでホッと一安心。

エリザベスカラーの併用と、きっちり巻いた包帯。

万が一、外側の包帯をボロボロにされても

傷へのアプローチを防げていましたね💡

ケアといえばこんな記事などもあるので

ぜひご覧ください😊

愛猫には日々健やかに過ごしてほしいですね😊

愛猫が怪我中であったとしても、

QOLを上げて暮らしてほしいと日々思っています。

– – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

コメント